OKTOBER 2021

Mit dem Klimaschutzgesetz 2021 hat die Bundesregierung ihre bisher gesetzlich vereinbarten Klimaschutzziele noch einmal deutlich verschärft und damit einen ehrgeizigen deutschen Beitrag zur Begrenzung der Auswirkungen des Klimawandels angekündigt.

Die Studie „Klimapfade 2.0“ legt einen Vorschlag für ein Programm vor, das in allen Sektoren die Erreichung der gesetzlich vereinbarten Klimaschutzziele für 2030 (insgesamt 65 Prozent Emissionssenkung im Vergleich zu 1990) ermöglicht und die wichtigsten Weichen in Richtung Treibhausgasneutralität im Jahr 2045 stellt. Gleichzeitig sollen der Erhalt von Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit und Industriestruktur sowie eine sozial möglichst ausgewogene Kostenverteilung sichergestellt werden.

Die Ergebnisse wurden in einem umfangreichen und intensiven „Bottom-up“-Prozess mit der deutschen Industrie erarbeitet und validiert. Mehr als 150 Experten von BCG, dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) sowie aus rund 80 Unternehmen und Verbänden waren von März bis September 2021 darin eingebunden.

Aufzeichnung der Bundespressekonferenz auf YouTube

Kernaussagen (Deutsch)

Summary of Findings (English)

Gesamtstudie (Deutsch) Climate Paths 2.0 shows an economically cost-efficient strategy for achieving climate protection targets. Read more about results of Climate Paths 2.0.

Zwölf Kernaussagen der „Klimapfade 2.0“

1. TREIBHAUSGASNEUTRALITÄT IN 2045 ERFORDERT UMFASSENDE TRANSFORMATION

Deutschland steht vor der größten Transformation seiner Nachkriegsgeschichte. Die gesetzlich verankerte Erreichung der Treibhausgasneutralität bis 2045 erfordert einen fundamentalen Umbau unseres Energiesystems, unserer internationalen Energieversorgung, unseres Gebäude- und Fahrzeugbestands, unserer Infrastruktur sowie großer Teile unserer produzierenden Wirtschaft.

- Bis 2045 vollständig erneuerbare Wärmeerzeugung in Industrie und Gebäuden; fast vollständiger Austausch des Anlagenparks in Stahl, Chemie, Zement; fast vollständiger Austausch des Fahrzeugbestands durch alternative Antriebe; vollständiger Verzicht auf fossile Brenn- und Rohstoffe

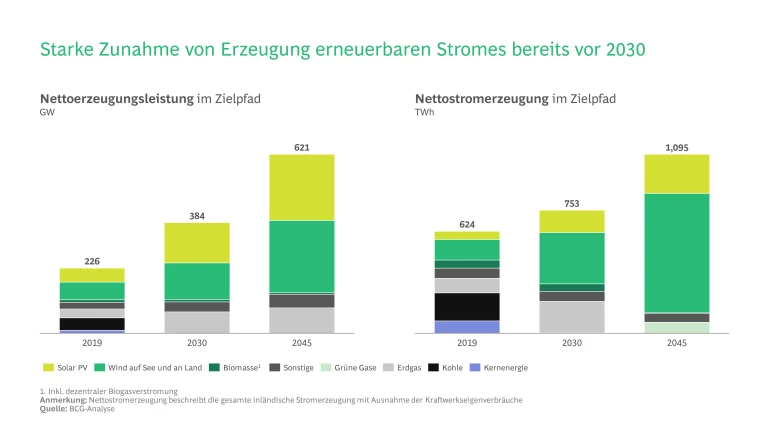

- Im Jahr 2045 Strom als zentraler Energieträger der Transformation mit 993 TWh Nettostromverbrauch; Erneuerbare-Energien-Ausbau bis an Potenzialgrenzen, stark ausgebaute und digitalisierte Stromnetze, Batteriespeicher sowie mit grünem Wasserstoff betriebene Gaskraftwerke zur Gewährleistung von Versorgungssicherheit

- Im Jahr 2045 enorme Nachfrage nach treibhausgasneutralem Wasserstoff und synthetischen Kraftstoffen in Höhe von über 540 TWh und im Wert von 54 Mrd. Euro – mehr als heutige Mineralölimporte

2. ERREICHUNG DER KLIMASCHUTZZIELE 2030 ERFORDERT BEREITS DRASTISCHE VERÄNDERUNGEN

Bereits die in diesem Jahrzehnt erforderlichen Veränderungen sind drastisch. Zur Erreichung der gesetzlich vereinbarten Klimaschutzziele 2030 braucht Deutschland innerhalb der nächsten neun Jahre einen weitgehenden Verzicht auf Reinvestitionen in fossile Technologien – in manchen Sektoren sofort. Zudem muss die Kohleverstromung deutlich schneller zurückgehen als bisher geplant.

- Klarer, aber sehr schmaler Pfad zu den Klimaschutzzielen 2030: Ab sofort und wo immer möglich Entscheidungen von Millionen von Menschen gegen die Nutzung fossiler Brennstoffe und für treibhausgasneutrale Alternativen notwendig – zum Beispiel für fast doppelte so viel energetische Gebäudesanierung, erneuerbare Wärmelösungen und elektrische Fahrzeuge

- In der Industrie, wo immer möglich, keine Reinvestitionen in fossile Anlagen mehr; kompletter Austausch ganzer Anlagen in Teilen der Schwerindustrie, zum Beispiel in der Stahlproduktion Ersatz eines Drittels der Hochöfen durch Direktreduktionsanlagen

- Bis 2030 Anstieg des Nettostromverbrauchs um 40 Prozent; Verdoppelung der EEG-Ausbauraten von Wind und PV; Aufstocken und Vorziehen des Netzentwicklungsplans der Bundesnetzagentur um fünf Jahre; Auslaufen der Kohleverstromung und Zubau von über 40 GW neuer („H2-ready“) Gaskraftwerke

3. BIS 2030 WERDEN MEHRINVESTITIONEN IN HÖHE VON 860 MRD. EURO ERFORDERLICH SEIN

Die Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen erfordert bis 2030 Mehrinvestitionen in Höhe von rund 860 Mrd. Euro, etwa 100 Mrd. Euro pro Jahr. Das entspricht jährlich knapp 2,5 Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP).

- Verdreifachung der Mehrinvestitionen bis 2030 zur Erreichung der vereinbarten Klimaschutzziele gegenüber aktueller Klimapolitik notwendig

- Energiesektor mit knapp der Hälfte der erforderlichen Mehrinvestitionen (415 Mrd. Euro); Industrie mit niedrigsten Mehrinvestitionen im Vergleich zu anderen Sektoren, allerdings aufgrund teurer Energieträgerwechsel mit höchsten Nettomehrkosten

- Insgesamt 16 Mrd. Euro Nettomehrkosten zur Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen, resultierend aus 41 Mrd. Euro Mehrkosten für Maßnahmen wie Industrie- und Gebäudedekarbonisierung, grüne Kraftstoffe und Ladeinfrastruktur auf der einen sowie 25 Mrd. Euro Einsparungen (insbesondere durch Elektromobilität) auf der anderen Seite

4. AKTUELLE KLIMAPOLITIK ERREICHT NUR DIE HÄLFTE DER VEREINBARTEN THG-REDUKTION

Die Erreichung der gesetzlich vereinbarten Klimaschutzziele im Jahr 2030 erfordert beinahe eine Halbierung der Emissionen gegenüber 2019. Die aktuelle Klimapolitik reicht dafür in keinem Sektor aus. Ohne Umsteuerungen würde Deutschland bis 2030 etwa 184 Mt CO2ä an jährlichen Emissionen einsparen – nur knapp halb so viel wie nötig. Bereits in der im Herbst 2021 beginnenden Legislaturperiode sind kritische Entscheidungen und Steuerungsimpulse erforderlich. Verzögern sich diese, wären die gesetzlich vereinbarten Klimaschutzziele nicht mehr oder nur noch unter Einsatz von deutlich höheren Investitionen zu erreichen.

- Weder europäische noch nationale Regulierung aktuell ausreichend, um Deutschlands gesetzlich vereinbarte Klimaschutzziele zu erreichen

- Viele grüne Alternativen aktuell noch mit unwirtschaftlichen Mehrkosten gegenüber konventionellen Technologien – zentrales Umstellungshemmnis für Akteure, das durch neue Regulierung ausgeglichen werden muss

- Weitere Herausforderungen wie hohe „Investitionsberge“ für private Haushalte und Unternehmen, fehlende Infrastruktur oder operative Umsetzungshindernisse (insbesondere langwierige Planungs- und Genehmigungsverfahren) durch Regulierung zu adressieren

5. EIN BREITER MIX AN GEZIELTEN POLITISCHEN INSTRUMENTEN IST ERFORDERLICH

Die Umsetzung der benötigten Klimaschutzmaßnahmen ist politisch und regulatorisch komplex. Einfache Antworten greifen zu kurz. Es braucht einen breiten Instrumentenmix mit übergreifenden und sektorspezifischen Maßnahmen, der zügigen Infrastrukturaufbau durchsetzt, die Nutzung fossiler Brennstoffe effektiv verteuert, erneuerbare Technologien günstiger macht, den erheblichen Investitionsbedarf für Bürger und Unternehmen tragbar macht und entscheidende Weichen für die Treibhausgasneutralität im Jahr 2045 stellt.

- Anreize für Klimaschutzinvestitionen bei Millionen von einzelnen Entscheidungsträgern und zehntausenden von einzelnen Unternehmen notwendig; gleichzeitig Umsetzung eines enormen Infrastrukturaufbaus erforderlich

- Keine einfachen regulatorischen Lösungen angesichts der sehr hohen Komplexität und heterogenen Betroffenheiten der Akteure – einfache regulatorische Lösungen greifen zu kurz

- Zusammenspiel zwischen (CO2‑)Bepreisung, Förderung und Ordnungsrecht in einem balancierten Instrumentenmix erforderlich für effiziente, effektive und gleichzeitig faire Erreichung der Klimaschutzziele

6. „KLIMAPFADE 2.0“ SCHLÄGT EIN PROGRAMM ZUR KLIMASCHUTZZIELERREICHUNG VOR

„Klimapfade 2.0“ schlägt ein Wirtschaftsprogramm für Klima und Zukunft aus rund 20 Instrumenten vor, welches den Aufbau zukunftsfähiger Infrastruktur vorantreibt, die Energie-, Verkehrs- und Wärmewenden deutlich beschleunigt sowie den treibhausgasneutralen Umbau von Deutschlands industrieller Basis einleitet.

- Sektorübergreifende Instrumente zur Schaffung essenzieller Rahmenbedingungen erforderlich:

- Robustere CO2-Bepreisung und Energiebesteuerung, um die Nutzung fossiler Energieträger unattraktiver zu machen

- Abschaffung von Umlagen und Abgaben auf Strom in Wärmeanwendungen in Gebäuden und Industrie zum Anreiz des Wechsels zu strombasierten Anwendungen

- Nationales Infrastrukturprogramm für Strom-, Wasserstoff-, Fernwärme-, Schienen- und CO2-Netze

- Nationale Biomassestrategie zur Priorisierung nachhaltiger Biomasse in den effizientesten Anwendungen und zur Schaffung der Voraussetzung für negative Emissionen, die für Treibhausgasneutralität im Jahr 2045 benötigt werden

- Weiterhin sektorspezifische Instrumente erforderlich, um in jedem Sektor eigene Entscheidungshürden zu überwinden:

- In der Industrie vor allem die enormen Betriebskostenunterschiede zwischen erneuerbaren und fossilen Wärmelösungen – und die hohe Investitionsherausforderung für emissionsintensive Industrien, die diese Transformation nicht alleine stemmen können

- Im Verkehr heutige Kaufhemmnisse für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur und hoher Anfangsinvestitionen; Investitionshemmnisse für Anlagen zur Produktion grüner Kraftstoffe

- In Gebäuden die Überwindung des enormen Investitionsberges für energetische Gebäudesanierung und der bestehenden Kostennachteil erneuerbarer Wärmelösungen im Bestand

- In der Energiewirtschaft vor allem die gravierenden Umsetzungshindernisse beim Ausbau von erneuerbaren Energien und Netzen sowie die fehlenden Investitionsanreize zum Bau neuer Gaskraftwerke für Backup-Kapazitäten

7. ERHALT INDUSTRIELLER WETTBEWERBSFÄHIGKEIT MUSS SICHERGESTELLT WERDEN

Durch steigende CO2-, Energie- und Materialkosten entstehen Unternehmen im Jahr 2030 dabei etwa 15 bis 23 Mrd. Euro Mehrbelastungen. Zum Erhalt industrieller Wettbewerbsfähigkeit sind daher verlässliche Ausgleichsinstrumente für besonders betroffene Branchen erforderlich.

- Abwanderung von Produktion (Carbon-Leakage) oder Investitionsaktivität (Investment-Leakage) infolge steigender CO2-, Material und Energiepreise zu verhindern – beides würde im Ausland eher zu höheren CO2-Emissionen führen

- Schutz emissionsintensiver Industrien durch Fortführung und Weiterentwicklung der bestehenden Systematik kostenloser Zuteilungen, bevor wirksame Alternativen bestehen – parallel Erprobung und Weiterentwicklung des Vorschlages zum EU-CO2-Grenzausgleich notwendig

- Schutz stromintensiver Industrien notwendig, beispielsweise durch Zusammenfassung bestehender Ausnahmetatbestände in einem „Supercap“ sowie Übertragung der Strompreiskompensation auf Abnahmeverträge für erneuerbaren Strom (PPAs)

8. SOZIALER AUSGLEICH MUSS MEHRBELASTUNGEN PRIVATER HAUSHALTE FAIR VERTEILEN

Die Umsetzung dieses Programms wird im Jahr 2030 zu 20 bis 30 Mrd. Euro Mehrbelastungen für private Haushalte führen, die nicht auf emissionsarme Technologien wechseln (können). Um eine faire Lastenverteilung sicherzustellen, sind daher soziale Ausgleichsmaßnahmen nötig.

- „Nicht-Wechsler“ zu grünen Technologien von steigenden CO2-Preisen besonders betroffen – „Wechsler“ (zum Beispiel zu Wärmepumpen und Elektrofahrzeugen) unter Berücksichtigung von Fördermitteln finanziell sogar bessergestellt

- Private Haushalte mit geringen Einkommen anteilig am stärksten belastet durch höhere Kosten für Strom und Heizung

- Gezielter Ausgleich für private Haushalte mit geringen Einkommen über Grundsicherung und Anpassung des Mindestlohns abbildbar; bei höherer CO2-Preis-Belastung breite Entlastungsmaßnahmen wie die Abschaffung der EEG-Umlage denkbar

9. IN 2030 WERDEN RUND 50 MRD. EURO ZUSÄTZLICHE ÖFFENTLICHE AUSGABEN BENÖTIGT

Die staatliche Unterstützung der Transformation und der Ausgleich entstehender Belastungen für private Haushalte und Unternehmen werden im Jahr 2030 47 bis 50 Mrd. Euro zusätzliche Ausgaben der öffentlichen Hand erfordern, zwischen 2021 und 2030 insgesamt 230 bis 280 Mrd. Euro. Diese müssen mit Einsparungen im Bundeshaushalt, Abgaben, Steuern oder Schulden finanziert werden.

- Belastung des Staatshaushalts durch Klimaschutz: Ausgaben des Fiskus für Förderungen, verringerte Energiesteuereinnahmen sowie Ausgleichszahlungen nur teilweise durch CO2-Bepreisung ausgeglichen

- Staatsausgaben für Klimaschutz sehr hoch, in der Geschichte der Bundesrepublik aber nicht ohne Beispiel: Gemessen am deutschen Bruttoinlandsprodukt liegen die durchschnittlichen jährlichen Staatsausgaben für Klimaschutz etwa in der Größenordnung des Marshall-Planes und knapp bei der Hälfte des Aufschwung Ost

- Gegenfinanzierung der erhöhten Staatsausgaben beispielsweise erforderlich durch Einsparungen, neue Abgaben, erhöhte Steuern oder Schuldenaufnahme in einem Generationenfonds

10. KLIMAPOLITIK SOLLTE EUROPÄISCH UND INTERNATIONAL ABGESTIMMT SEIN

Diese nationale Anstrengung wird nur dann einen wesentlichen Einfluss auf das Weltklima haben, wenn sie international Nachahmer und Partner findet. Umso mehr sollte sich Deutschland stärker für eine europäisch und international abgestimmte Klimapolitik einsetzen. Zudem sollte Deutschland auf eine deutlich offenere Ausgestaltung des EU-Beihilferechts hinwirken, die die öffentliche Unterstützung der Transformation ermöglicht.

- Deutsche Klimaaußenpolitik erforderlich mit dem mittelfristigen Ziel vergleichbarer Ambitionen und CO2-Preis-Signal zumindest unter den größten Emittenten innerhalb der G20

- Angleichung der Ziele im europäischen „Effort-Sharing“-Modell zur möglichst umfassenden Abdeckung nationaler Klimaschutzziele durch EU-Instrumente und dadurch der Vermeidung innereuropäischer Wettbewerbsverzerrungen

- Vereinbarkeit öffentlicher Unterstützung für grüne Technologien sowie Entlastungsmechanismen mit EU-Beihilferecht sicherzustellen

11. DEUTSCHLAND BENÖTIGT SCHNELL EINE EFFEKTIVE KLIMAPOLITISCHE STEUERUNG

Um Deutschland auf den schmalen Pfad in Richtung Treibhausgasneutralität zu navigieren, muss die nächste Bundesregierung sehr schnell sehr viele Weichen stellen. Dafür benötigt Deutschland sowohl eine effektivere und politisch besser koordinierte politische Steuerung auf Bundes- und Landesebene als auch eine erhebliche Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren.

- Klimaschutz als „Chefsache“ für eine deutlich stärkere Koordination zentral zu verorten

- Fundamentale Umsetzungsbeschleunigung beim Infrastrukturausbau durch sehr tiefgreifende regulative Entschlackung, Verkürzung und Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren einschließlich der Rechtsschutzverfahren erforderlich

- Monitoring von Frühindikatoren für effizientes und frühzeitiges Gegensteuern bei Fehlentwicklungen benötigt – anstelle derzeitiger Ex-post-Bewertung von Emissionen

12. DER WANDEL ZU EINEM KLIMANEUTRALEN INDUSTRIELAND IST EINE HISTORISCHE CHANCE

Die Erreichung der gesetzlich vereinbarten Klimaschutzziele ist eine gesamtgesellschaftliche Mammutaufgabe. Sie erfordert bereits in den ersten Monaten der neuen Legislaturperiode sofortige Umsteuerungen. Gleichzeitig bietet eine erfolgreiche Umsetzung des hier beschriebenen umfassenden Modernisierungsprogramms eine historische Chance, Deutschland zu einem klimaneutralen Industrieland zu transformieren, einen ambitionierten Beitrag zur Begrenzung der Auswirkungen des Klimawandels zu leisten und damit den Wohlstand dieser und kommender Generationen zu sichern.

- „Großer Wurf“ frühzeitig in dieser Legislaturperiode erforderlich, um innerrhald von weniger als neun Jahren entscheidende Weichen auf dem Weg zu Treibhausgasneutralität zur stellen

- Breiter und legislaturperiodenübergreifender Konsens über Umfang, Dauer und Geschwindigkeit sowie die faire Verteilung der Kosten und Lasten der Transformation erforderlich

- Transformation als riesige Chance für Deutschland, durch die Modernisierung der Volkswirtschaft, die Reduzierung der Energieimportabhängigkeit sowie die Erschließung neuer globaler Märkte für Klimaschutztechnologien die Grundlage für unseren zukünftigen Wohlstand zu schaffen

Autoren