【参考資料】

(本資料は、2024年12月9日に米国で発表されたプレスリリースの抄訳です)

ボストン発、2024年12月9日 ―― 経営コンサルティングファームのボストン コンサルティング グループ(以下、BCG)の戦略シンクタンクであるBCGヘンダーソン研究所(BHI)、およびBCG地政学センターは、生成AIを巡る地政学の現状を考察したレポート「 How CEOs Can Navigate the New Geopolitics of GenAI 」(以下、レポート)を発表しました。

AI人材層の厚い米国、モデル開発が活発化する中国

生成AIの「二大超大国」である米国と中国は現在、生成AIバリューチェーンの大部分を押さえ、自国でコントロールできるという強力なポジションを手にした数少ないプレーヤーです。

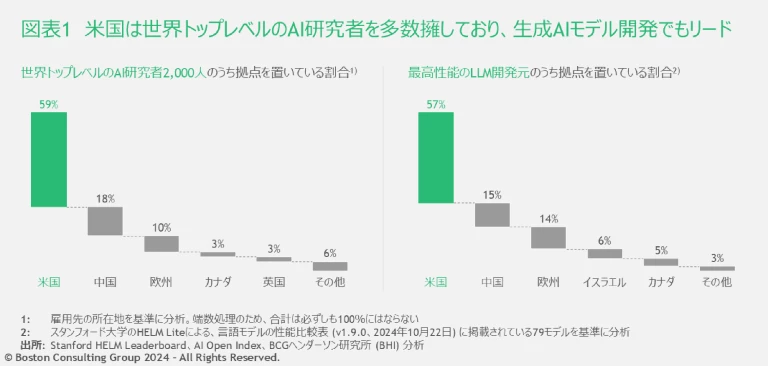

数十年にわたってAI領域をけん引してきた米国は、他国に対して大きな先発優位性を築いてきました。1950年以降に開発された世界の主要なAIモデルの約70%、また、最高性能の大規模言語モデル(LLM)の57%が、米国に拠点を置く企業や学術機関によって開発されています(図表1)。さらに、世界トップレベルのAI研究者2,000人のうち約60%が米国を拠点にしており、2022年から2024年にかけては世界のAI専門家の約4分の1が米国に移住しました。

米国のAI人材は約50万人に達し、世界最多となっています。また、米国拠点の生成AIスタートアップは、群を抜いた規模の民間投資を受けており、2019年以降の総額は650億ドルに上ります。

中国が米国に追いつきはじめている兆しも見られます。中国企業2社(アリババと生成AIスタートアップ「零一万物(01.AI)」)は、世界最高性能のオープンソースLLMのうち4分の1以上を提供しています。また、既存のテクノロジー大手企業であるバイドゥやテンセントも高性能なモデルを発表しており、いわゆる「AIタイガー」と呼ばれる新世代の生成AIスタートアップも頭角を現しています。中国企業が開発した最高性能のLLMは昨年、類似の最先端モデル(オープンAIのLLM)との性能差を大幅に縮めました。さらに、中国には十分なデータセンターインフラと強固なAI人材基盤が備わっています。米国による中国への先端AIチップ輸出規制は、一時的に発展を遅らせることはあっても、根本的な妨げにはならない可能性が高いと考えられます。

日本は研究開発への投資で他国を上回る

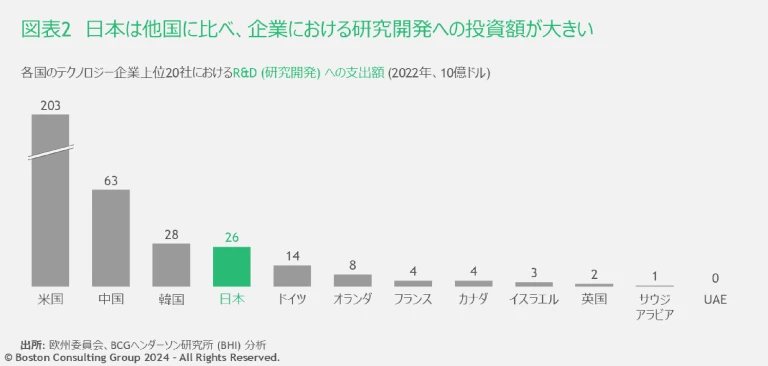

米国・中国以外の国・地域でも、生成AIに関する取り組みは進展しています。日本は、安定したテクノロジーエコシステム、R&D(研究開発)への投資額の大きさ、ハードウェア分野での専門性を土台にして、生成AIのサプライヤーとして「中堅国」のポジションを築く可能性があります(図表2)。ハードウェアのバリューチェーン上でも重要なポジションを占め、AIチップの設計能力や、AI用の高性能メモリの製造能力等を有しています。また、チップ製造における重要な素材や製造装置の輸出国としても優位性があり、フォトレジスト(感光材料)の加工・除去・洗浄、製造自動化装置、ヒ素の主要な輸出国となっています。

さらに日本では、大学と民間企業の連携により、オープンソースの大規模言語モデル「Fugaku-LLM」が公開されました。スーパーコンピューター「富岳」で学習されており、日本語モデルとして高い性能を示しています。しかし、生成AI領域で競うために必要な投資を得るには、国内・地域レベルで十分な市場を確保することが求められます。

「中堅国」にあげられる国・地域は次の通りです。

- 欧州連合(EU)は加盟国の強みを結集することで、生成AI領域において大きな影響力をもつ中堅国として地位を確立する可能性がある。EUにはすでに生成AIスタートアップの新興エコシステムが存在し、AI専門人材の層は世界で2番目に厚い。また、GDP(国内総生産)の合計が18兆ドルの大規模市場であるため、域内で開発されたAIモデルの成長も期待できる。そのAIモデルはEUの厳しい規制環境の下で開発されているため、ユーザーデータがより安全に保護されているという評価を得やすい。生成AIスタートアップは多額の投資を集めることに成功しているものの、米中と比べると、インフラの拡大や資金ギャップの解消といった課題に直面している。

- サウジアラビアとアラブ首長国連邦(UAE)は、潤沢な資金を持つ政府系ファンドと集中的な投資を活用して、AI人材基盤の拡大、データセンターインフラの拡充、高性能なLLMの開発が迅速に進む可能性がある。サウジアラビアはAI開発に400億ドルを投じることを宣言しており、データセンターの供給能力を増強している。一方、UAEは100億ドル規模のAIベンチャーキャピタルファンドを立ち上げ、高性能なアラビア語モデルを開発した。こうした取り組みには、エネルギーにかかるコストが低いこと、また米国による中東地域への先端AIチップ輸出規制が一部緩和されつつあることが関係している。

- 韓国は、日本と同様、確立されたテクノロジーエコシステムや研究開発への投資などを背景に中堅国となる可能性がある。半導体製造における有利な立ち位置と、国内企業が独自のLLM開発に進出しているという点で優位性がある。

- 上記以外の国も、盤石なAI研究エコシステムと人材層を活用して、性能もコスト効率もより高いLLMを構築することで、競争に参入してくる可能性がある。例えば、カナダと英国は世界トップレベルのAI研究者の多くが拠点を置いており、優れたAIモデルを多数生み出しながら、重要なAI研究論文を発表してきた。イスラエルは人口が少ないにもかかわらずAI専門家が多く、競争力のあるモデルを開発している。こうした国々にとっては、研究面のブレークスルーを加速させることがチャンスになる。

さまざまな業界の企業が、生成AIの提供元を多様化することに強い関心を寄せています。新型コロナウイルスによるパンデミックから得られた教訓は、「大規模な混乱は深刻なボトルネックを露わにし、既存の価値を一変させうる」ということでした。提供元が米中のわずか2カ国に集中していると、地政学的混乱が生じた際に生成AIの利用が阻害されるリスクがあります。企業リーダーは、変化の兆候を察知して自社のオペレーティングモデルを適応させられる「地政学的な対応力」を鍛えることが必要です。

「生成AIを事業運営に取り入れている企業リーダーにとって、米国や中国の企業が提供する生成AIにのみ依存することは重大なリスクとなり得ます。なぜなら、規制やデータ要件、利用環境といったものはすべて、政府方針の変化と密接にかかわっているからです」と、BHIのグローバルリーダーでありレポートの共著者であるニコラス・ラングはコメントしています。「規制や政策、テクノロジーによって形成される事業環境は、変化が激しくリスクの高いものですが、ビジネスリーダーも政界のリーダーもこの難局をかじ取りしなければなりません。台頭する中堅国のなかでも、どの国が生成AIのサプライヤー競争で優位なポジションにつくのかは全くの未知数です。展開次第では、ゲームのルールそのものが書き換えられる可能性があります」

■ 調査レポート

「 How CEOs Can Navigate the New Geopolitics of GenAI 」

■ 日本における担当者

中川 正洋

マネージング・ディレクター & パートナー

日本における生成AIトピックのリーダー。BCG X、BCGパブリックセクターグループ、およびテクノロジー&デジタルアドバンテッジグループのコアメンバー。

早稲田大学理工学部卒業。同大学大学院理工学研究科修了。グローバルコンサルティングファームなどを経て現在に至る。

許斐 建志 プロジェクトリーダー

BCGグローバル化戦略グループのコアメンバー。地政学分野を専門とする。

京都大学大学院人間環境学研究科修了。グローバルコンサルティングファームなどを経て現在に至る。

■ 本件に関するお問い合わせ

ボストン コンサルティング グループ マーケティング 小川・中林・天艸

Tel: 03-6387-7000 / Fax: 03-6387-0333 / Mail:

press.relations@bcg.com