新型コロナウイルスがもたらしたパンデミックによって、世界中のダウンタウン(都心部)は「死んだ」とも言われるようになった。ダウンタウンの多くではレストランや小売店を訪れる人が減少する一方、郊外での消費が増えている。2023年第3四半期に実施された、50カ国118都市を対象とする調査によれば、郊外での消費は中心部に比べて15%ポイント多く増加する一方で、かつて賑わいを見せていた社会経済的な「中心業務地区(Central Business District、CBD)」は、衰退の危機に直面しているように見える。いわゆる「ドーナツ化現象」だ

しかし同時に、私たちの調査はこうした見方とは異なる可能性を示唆している。それは、世界の都市はいま、 再構築 と再生の瞬間を迎えているというものである。確かに、都心は苦境にある。これは私たちが世界で最も巨大かつ裕福なメガシティに存在する38のCBDを分析した結果からも明らかだ。しかし、いくつかの例外も見つかった。その中でも最も注目すべき例が東京である。3,700万人以上の人口を抱え、すでに都市イノベーションのモデルとして知られる世界最大の都市、東京は新しい働き方の常識に 柔軟に対応する方法 を見出している。

世界の都市はいま、再構築と再生の瞬間を迎えている。

これまで郊外から大勢の人々が通勤するオフィス中心の空間だった東京のCBDは、私たちが「ナレッジ・キャンパス」と呼ぶ新しい形へと変貌を遂げつつある。この新しいCBDは、 企業と人材の双方を惹きつけ 、機会と選択肢を提供している。具体的には、生産性を高めたい企業経営者、社会的交流の機会を求める従業員、テナントを確保し競争力ある賃料を維持したい不動産デベロッパー、そして企業誘致や税収拡大を狙う自治体などの多様なニーズに応えている。将来的には、オフィス一つひとつが、知識や交流、価値創出の拠点として、多機能なCBDのあり方を凝縮した存在になっていくだろう。

中心業務地区(CBD)の衰退

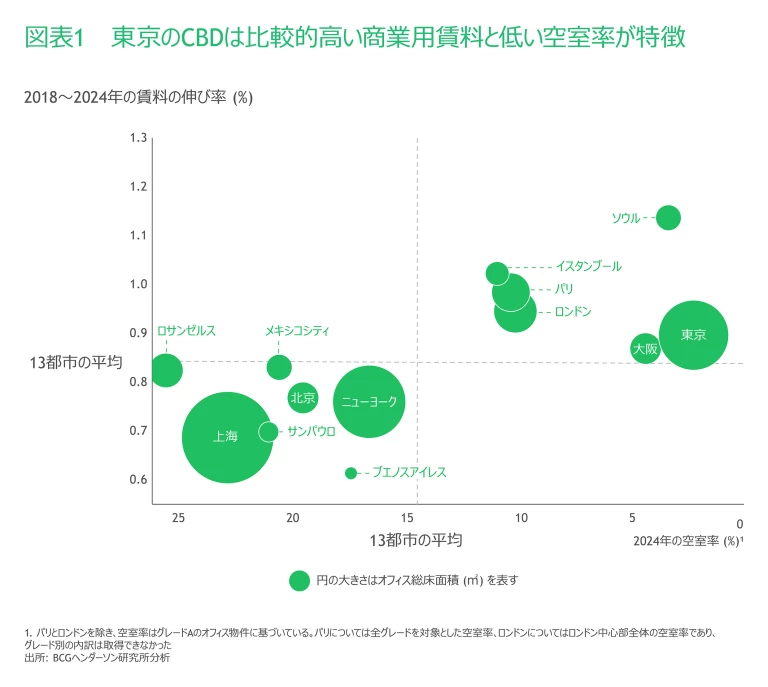

私たちは、商業用不動産(オフィス・店舗)の空室率や賃料などの指標を基に評価する、「CBD調査」を行った。その結果、多くのCBDでは不動産デベロッパーが空室率の上昇に直面し大きな打撃を受けていることが明らかになった。オフィス賃料の下落も広く見られ、これは市場の将来に対するデベロッパーの悲観的な見方を示すと考えられる。分析対象となった13都市のうち、東京と大阪(日本)、そしてソウル(韓国)は、空室率と賃料の指標で良好な結果を示し、全体としても堅調なパフォーマンスを記録した(図表1)。

一方、その他の地域ではネガティブな状況が見られ、コロナ禍の影響を色濃く反映している。これらのCBDは長らくホワイトカラーの職場の中心地として機能し、都市の経済的・文化的活力の源でもあった(以下「CBDの定義」を参照)。

CBD(Central Business District)の定義

本稿におけるCBD(中心業務地区)の定義は以下のとおりである:

- 十分な規模:半径1キロメートル以内に、事業活動が密集している。

- 顕著な経済規模:当該地区の付加価値額または域内総生産(GRP)が、都市全体の少なくとも2.5%を占める。

- 高い建物密度:容積率(FAR)が4以上で、中高層(平均4~8階以上)以上のビルが密集している。

2023年に実施された北米都市のパンデミックからの回復に関する調査によると、62都市のうち約半数では、歩行者の通行量がパンデミック前の50%を割り込んでおり、通行量が完全に回復した都市はわずか4都市に過ぎなかった

CBDに対する悲観的な見通しは、悪循環を生む可能性がある。人の流れや経済活動が低迷すれば税収も減り、地域の維持管理費が削減され、結果としてCBDの魅力はさらに損なわれる。長期的には、都心部からの大規模な人口流出という事態も起こり得るだろう。だが、こうした道筋は避けられない未来というわけではない。

ホワイトカラーの働き方における新たな常識が、世界の都市のあり方を変えつつある。ある日は自宅、ある日はコワーキングスペース、カフェ、あるいは本社オフィスで仕事をするという柔軟なスタイルが定着しつつある。多くの都市では、こうした働き方に対応する基盤がまだ整っておらず、従業員は仕事をする場所やシステムを行き来するたびに不連続な体験を余儀なくされている。しかし、こうした課題を、企業やデベロッパーが解決する余地は大いにある。そして実際にそれを実現しているのが東京である。

東京の都市レジリエンスとイノベーションを支える5つの要因

東京は、世界で最も人口が多く、最も裕福な都市であるだけでなく、レストランの数、美術館やその他の文化施設の充実度など、「住みやすさ」を示す多くの指標で上位を占める文化的都市でもある。経済効率の面でも、東京のCBDは空室率の低さ、オフィス供給量の増加、賃料の下落が最小限に抑えられているといった複合的な要因により、他のメガシティを上回っている。

こうした成功は偶然ではなく、革新的な都市計画と開発手法の積み重ねの成果である。東京は、非常に高い接続性を持つ、超高密度な インフラ の設計において常に先陣を切り、世界中の都市計画にインスピレーションを与えてきた。

東京の成功は偶然ではなく、革新的な都市計画と開発手法の積み重ねの成果である。

東京の都市計画において、最も高い評価を受けている成果の一つは、100年にわたる「公共交通指向型開発(TOD)」への継続的な取り組みである。この取り組みにより、東京は他のメガシティに先駆けて自動車依存から鉄道中心の通勤形態への移行を実現した。もう一つの重要な施策が、容積率(FAR)規制の戦略的な緩和だ。容積率とは、土地面積に対して建てられる建物の延床面積の上限を定める指標である。特に、東京は住宅用途を含む開発、なかでも都心部の高層住宅に対してFARの優遇措置を設けた。これにより、住宅供給を大幅に拡大するとともに、不動産価格の急騰を抑制できた。たとえば、港区では人口が大幅に増加したにもかかわらず、住宅価格は20年間で約45%の上昇にとどまっている。これは、同様の人口増加圧力の下で住宅価格が231%も上昇したサンフランシスコと比べても、非常に抑制された水準と言える

私たちは、東京における主要な5つのCBD(丸の内・日本橋、六本木、渋谷、品川、新宿)の調査を通し、以下の5つの要因がその成功を支えているということを発見した。

適切に設計された人口密度。 東京の5つのCBDはいずれもコンパクトながら、世界でも最も高密度な都市空間として知られる。都市の中心部は一般的に周辺地域よりは人口密度が高いが、東京のCBDはその中でも際立って「ハイパー・デンシティ(超高密度)」であり、高い雇用集積と多様な都市機能がバランスよく共存している。

東京の都心部は、他のメガシティに比べてCBDの人口密度が大幅に高い。東京の人口密度は1平方キロメートルあたり7万人超であり、マンハッタンの約3万5千人、ロンドン中心部やパリの約1万7千人と比べて圧倒的に高い(すべて昼間人口ベース

また、5つのCBDは徒歩でのアクセスが可能な範囲に多くの機能が集約された設計となっており、公共交通機関、医療機関といった生活に不可欠な施設から、高級飲食店、 ラグジュアリーブランドショップ 、文化施設といった高付加価値のアメニティ(付帯施設)まで、あらゆるジャンルの都市機能にスムーズにアクセスできる。こうした多機能な高密度環境は、企業の業務時間中だけでなく終業後や週末にも経済的・社会的な活気を維持する土台となり、計画的な交流と偶発的な交流の両方を可能にしている。この点で、シリコンバレーやボストン郊外のルート128といった、経済的には成功しているが都市機能が限定的な産業クラスターとは一線を画す。

優れた交通網と接続性。 世界最大の都市である東京は、当然ながら混雑やそれに伴う通勤時間という課題を抱えている。しかし、統計によれば、東京の住民はパリ、ロンドン、ニューヨークといった都市の住民と同程度の時間しか通勤に費やしておらず、その通勤時間は、イスタンブールやサンパウロといった最も通勤時間の長い都市と比べると、はるかに短い。

さらに、都市の規模と人口を考慮して通勤時間を補正した場合、東京は私たちが調査した13都市の中で、2番目に通勤時間が短い都市となった。私たちは通勤の効率性を評価するために以下の3つの係数を用いた。

- 面積÷通勤時間(高いほど都市が広くても比較的短時間で通勤できている)

- 地下鉄年間利用者数÷都市人口(高いほど地下鉄が発達しており、多くの人に使われている)

- 人口密度÷通勤時間(低いほど、通常は交通の便が悪くなりがちな人口密度が低い都市であっても短時間で通勤できている)

これらの係数を使うことで、都市の規模を加味したより正確な交通システムの効率性評価が可能となる(図表2)。

その背景には、すべてのCBDが主要な公共交通ハブの半径1キロ圏内に位置しているという東京のコンパクトな構造がある。ほとんどのオフィスビルは最寄り駅から徒歩数分以内の距離にあり、さらに、多くの駅は広大な地下通路網を通じてオフィスビルと直結しているため、通勤者は風や雨、猛暑などの悪天候下でも快適に通勤できる。

東京のCBDに通勤する人々のほとんどは 鉄道 などの公共交通機関を利用しており、世界でも最も整備された効率的な交通システムの恩恵を受けている。高頻度運行や複数路線の乗り入れにより、通勤は極めてスムーズだ。このように高度に統合された交通インフラに加え、ターミナル駅の整備、地上・地下にわたる歩行者動線の拡充、駅構内の商業施設の充実などの要素により、東京のCBDは他の世界的ビジネス街と比べても便利でアクセスしやすいエリアとなっている。

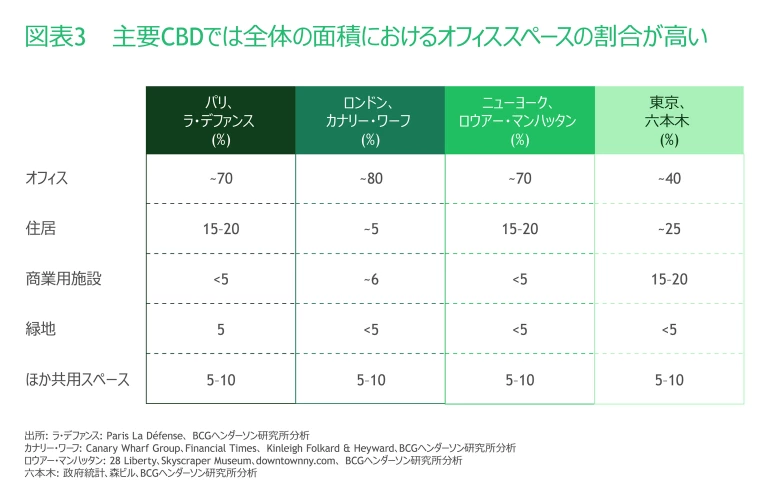

高度な複合用途開発。 オフィス用途が過半を占めるCBDが多い中で、東京のCBDは土地利用の多様性が際立っている。東京のCBDにはオフィスだけでなく、商業施設、住宅、緑地、公共スペースなどがバランスよく配置されている。

たとえば、東京の主要CBDにおけるオフィス用途の割合は26~38%であり、唯一、丸の内・日本橋だけが50%をやや超える。一方、他都市の有名なCBDでは、オフィス用途が60%以上を占めるのが一般的だ。パリのラ・デファンスは約70%、ロンドンのカナリー・ワーフは80%を超えている(図表3)。

さらに、東京のCBDでは住宅用途の空間も相応に確保されている。たとえば六本木では、住宅スペースが全体の約25%を占めており、この率が15〜18%を超えない他都市のCBDを大きく上回る。CBDに住宅が存在することで、生活に必要なサービス、飲食、娯楽などが常に利用可能となり、全体としての居住性が大きく向上する。これにより、従来のビジネス地区のように業務時間後に人が途絶えることなく、東京のCBDは夜間や週末も賑わいを保ち、地域経済を支え、安全で活気ある都市空間を生み出している。

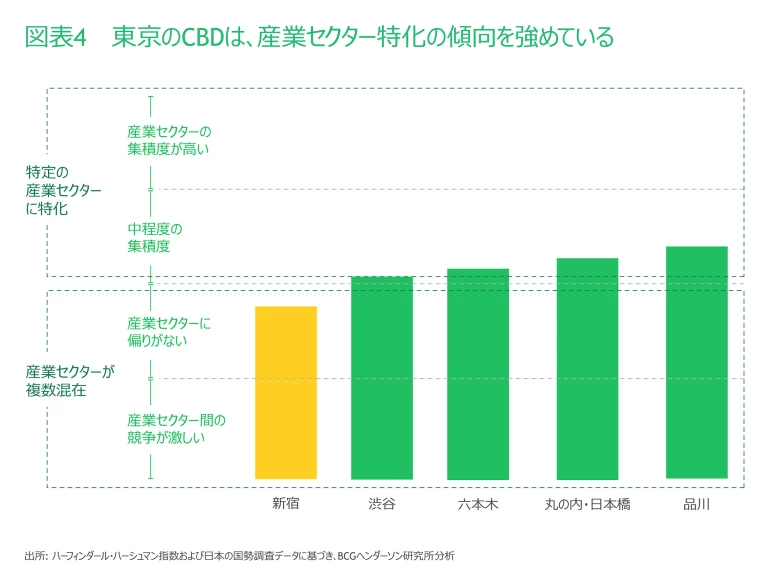

特定の産業セクターへの特化。 現在の東京のCBDの多くは、特定の産業セクターに特化した構成となっている。これは、かつて企業本社や官公庁、伝統的な金融機関が均質的に混在していた過去のCBDの構成からの大きな転換を意味する。

たとえば、六本木は国際的なテクノロジー企業の集積地として発展しており、丸の内・日本橋は金融やプロフェッショナルサービス分野への特化がより明確になっている。渋谷にはデジタル・クリエイティブ産業の集積が顕著であり、品川ではITや卸売・小売業の存在感が増している。

これらのCBDにおける産業の多様性を定量的に把握するため、私たちはマーケット集中度の分析に使われる「ハーフィンダール・ハーシュマン指数(HHI)」を用いた。これは、特定エリアにおける各業種の市場シェアの2乗和を算出する指標である。HHIの値が低ければ多様性が高く、高ければ産業が集中していることを示す。一般的に、1,500未満であれば多様性が高く、1,500以上であれば集中度が高いと判断される。

この指標を当てはめると、東京中心部の5つの主要なCBDのうち、4つは特定産業に集中した「セクター特化型」であることが明らかになった。唯一の例外は新宿で、複数業種がバランスよく混在している。中でも最も高い集中度を示したのは品川および丸の内・日本橋であり、少数の主要産業が経済構造を形成している(図表4)。

このような産業集積型のCBDは、企業にとってはローカルな視点での経済的利益と、当該分野におけるグローバルな信頼と影響力の両方を得られる「WIN-WIN」の関係をもたらす。また、従業員にとっても、同じ業種の専門家と偶発的に出会う可能性が広がり、イノベーションが促進されると同時に、キャリア上の選択肢も広がる。

ユニークな個性。 都市の「キャラクター(個性)」とは、建築やデザイン、飲食店や店舗の種類といった有形要素に加え、雰囲気やイベントなどの無形要素も含む。

東京においては、CBDのキャラクターは、そこに集積する産業セクターと密接に関連している。たとえば、ITハブである六本木では緑地と最先端建築が隣接し、ハイテク建築と自然が融合された洗練されたデザインが特徴的だ。一方、デジタル・クリエイティブの拠点である渋谷は、色彩豊かで多様な建築様式が混在するダイナミックな街並みを形成している。ネオン輝く通りや、アバンギャルドな建築、個性的な商業・文化施設が共存する様子は非常に象徴的である。これに対し、金融機関やプロフェッショナルファームが集まる丸の内・日本橋地区は、現代的な高層ビルと歴史的建築物の保存を調和させ、よりフォーマルな雰囲気を醸し出している。

このような空間構成の違いは、アメニティの特徴にも表れている。丸の内・日本橋は、金融機関やプロフェッショナルファームのビジネスパーソンが行き交い、ラグジュアリーホテルや老舗の高級ブランド店が集中している。一方、渋谷は最先端ファッションのブティック、革新的なポップアップイベント、クラブ、バー、ライブハウスなどが集まる、常に活気あるエリアだ。

CBDのキャラクターと、そこに惹きつけられる人材との間には明確な相関がある。東京のデベロッパーは、単に企業のニーズに応えるのではなく、そこで働く人々個人の嗜好に応じた環境づくりに注力している。これは現在進行形のプロセスであり、私たちが話を聞いた主要なデベロッパーは、時代の変化に合わせてCBDを微調整し続けていると語った。活気と混沌に満ちた渋谷は、クリエイティブ層を惹きつけ、より格式ある丸の内・日本橋は、金融・プロフェッショナルサービスなどの分野で働く人々の好みに合っている。

CBDのキャラクターと、そこに惹きつけられる人材との間には明確な相関がある。

企業側もこのアプローチを評価している。たとえばGoogleは、日本法人の新本社をどこに置くかの判断において、六本木と渋谷の間で迷っていたが、最終的には渋谷を選んだ。その理由は、渋谷の持つクリエイティブで活気ある雰囲気が、従業員の価値観やマインドセットに合致していたからである。

「ナレッジ・キャンパス」の台頭

ここまでに挙げた5つの要素を総合的に捉えると、CBDがさながら大学のキャンパスのような機能を果たしていることに気づく。大学のキャンパスは、研究と生活が一体となった空間であり、専門職のコミュニティが密接に集まり、研究室や講義室の枠を超えて知的な交流が継続的に行われる場所である。そこでは、研究と余暇の境界が曖昧になる。

象徴的なのが、1953年にフランシス・クリックとジェームズ・ワトソンがDNAの二重らせん構造という画期的な発見を発表した場所だ。彼らがそれを発表したのは、普段働いていたケンブリッジ大学の研究室ではなく、近くのパブ「イーグル」だった。そこは、他の科学者たちと気軽に語り合える、知的交流の場だったからである。

これと同様に、東京で形成されつつあるCBDモデルも、ナレッジ・キャンパスと呼ぶにふさわしい姿を見せ始めている。同じ業界のプロフェッショナルが集まり、オフィスの外でも相互に交流することで、知的なアイデアの交換が活発になり、知識経済における生産性が大きく向上するのだ。

産業の集積が生産性を高める、という考え方自体は目新しいものではない。19世紀後半にはアルフレッド・マーシャルが、1990年代初頭にはマイケル・ポーターがこれを発展させてきた。最近の研究では、こうした生産性の向上は単に企業同士の地理的近接によるものではなく、優秀な個人同士の相互作用によって「知識のスピルオーバー(波及効果)」が促進されることが重視されている。

実際、データに基づく多くの研究がこの洞察を裏付けている。たとえば2024年の研究では、ノーベル賞受賞者のネットワークを分析し、共同作業が科学的 イノベーション と生産性に大きく寄与していることが明らかになった。この研究は、専門性の高い人材同士の相互作用が知識の波及効果を生み出すうえで重要であることを浮き彫りにしている(『Scientometrics』2024年6月号より)。

こうした相互作用を促すため、ナレッジ・キャンパスでは、企業の枠を超えて人と人が混ざり合えるよう、オフィスの境界を曖昧にする必要がある。人々がオフィスの内外を問わず、自分にとって最適な働き方を選べるエコシステムを構築するのだ。もちろん、東京のCBDもまだその理想形には至っていない。しかし、主要なデベロッパーがCBD内の公共スペースを拡充し、オフィス外でも多様な活動が生まれる場づくりに取り組み始めている兆しは明らかに見受けられる。

他の都市のCBDもこの方向に歩み始めている。たとえば、ラ・デファンス(パリ)やカナリー・ワーフ(ロンドン)は、住宅比率を大幅に引き上げる再開発計画を発表している。また、ロウアー・マンハッタン(ニューヨーク)ではCBDの居住人口が少なくとも倍に増えている。また、これらの都市では、活発な交流を促す新たな公共空間の整備も進められており、ナレッジ・キャンパスの基盤として機能することが期待されている。たとえば、カナリー・ワーフのマスタープランでは、広大なオープンスペースと公共空間の整備が中心に据えられている。

いま、経営者にできること

働き方の構造が大きく変化する中、オフィスの立地選定はこれまで以上に戦略的な意思決定となっている。適切な立地を選べば、優秀な人材を惹きつけ、定着させることができるだけでなく、生産性の向上にもつながる。一方で、判断を誤れば、優秀な人材の流出や、従業員の不満とモチベーション低下によるパフォーマンスの悪化、空間利用の非効率化を招きかねない。

実際、オフィスに出社している従業員からはすでに「空間も業務プロセスもほとんど変わっていない」「対話やコラボレーション、メンタリングの機会が増えていない」といった懸念が聞かれる。こうした事態を避けるため、経営者はいまこそ行動を起こすべきだ。

自社の将来拠点にふさわしいCBDを選定、または共創する。 まず、自社の業界や働き方に適したCBDを特定することから始めよう。ナレッジ・キャンパスの概念に沿ったCBDを選ぶことで、アクセス性、知識のスピルオーバー、業界間連携といった要素を強化し、生産性やエンゲージメントを高めることができる。

エコシステムの形成における経営者の影響力は高まりつつある。次のステップとしては、デベロッパーやテナント組合、自治体と連携し、ナレッジ・キャンパスの要素(複合用途空間の導入、歩行者に優しい環境の整備、交通アクセスの改善)を地域戦略に統合していくことが考えられる。

新しいCBDエコシステムに自社を適合させる。これは、次のような具体的な方針や取り組みが含まれる。

- 柔軟な働き方をさらに推進する

リモートワークと対面の協働をバランスさせる柔軟な勤務モデルを導入する。「オフィスにいる時間」ではなく、「対面だからこそ大きな価値を生む仕事」に焦点を合わせる。BCGの ハイブリッドワークについての調査 (2023年)では在宅の方が効率的な業務と、対面でこそ成果の上がる業務が明確に異なることを指摘している。しかし、多くの企業では現状、その点を反映した制度がまだ整っていない。 - 働く場所の選択肢を広げる

カフェなど、現代的なワークスタイルを支える場所を再評価する。ボンド大学とミュンスター大学の研究によれば、一部の代替ワークスペースは生産性を向上させる可能性がある。また、周囲の雑音が適度にある環境では創造性が高まるという「カフェ効果」も複数の調査で実証されている。 - 専門的なコミュニティの形成を促進する

従業員同士、同業者間の横のつながりを強化し、「協働こそが生産性を高める」という原則を社内文化に根付かせる。具体的には、L&D(学習と能力開発)への補助金、ネットワーキングイベントの開催、他社との合同プロジェクトの推進、コワーキングスペースの利用支援などが有効である。 - 職場のポリシーを新しい働き方に合わせて見直す

ヘルスケア、 保険 、個人情報の保護、経費精算などの制度も、オフィス勤務・シェアスペースでの勤務・リモートワークといった多様な働き方を前提とした柔軟な枠組みに移行すべきである。 - オフィス出社の「価値」を伝える

単に出社を義務付けるのではなく、CBDというエコシステムが従業員の成長や生産性、ワークライフバランスにどのように貢献するかを明確に伝えることが重要である。組織のビジョンやオフィスの戦略的役割をしっかりと共有している企業ほど、従業員の自主的な出社率やエンゲージメントが高いという研究結果もある。

最も先進的な企業は、変化する働き方に「適応する」だけでなく、むしろ自らの手で都市の未来を「形づくる」存在に進化している。

ビジネス街は進化を遂げつつある。そして、その変革に主体的に関与する組織こそが、従業員にとっても企業収益にとっても、長期的な競争優位を手に入れることができる。もはや、オフィスは単なる「場所」ではない。それは、企業戦略そのものである。

原典: Reviving the City Center: From Office Buildings to Knowledge Campus